Une rébellion aux origines multiples

A) Des pouvoirs alliant ouverture de la société sur le monde et verrouillage du pouvoir

Les régimes autoritaires du monde arabo-islamique se sont révélés au reste du monde après les nombreuses révolutions d'Europe de l'Est qui ont suivi la chute de l'URSS.

Dans les années 1990, les dictatures arabes sont alors devenues « exceptions arabes » dans un monde où les régimes démocratiques devenaient majoritaires. C'est précisément à ce moment là que le reste du monde a pris conscience de l'ampleur de la cupidité de ces dirigeants autoritaires.

Mais rapidement, et afin de renverser leurs images négatives, les dirigeants de ces « exceptions arabes » se sont adaptés afin de faire passer un message plus pacifiste au reste du monde tout en conservant leur emprise autoritaire sur leur pays. C'est ainsi que les pouvoirs arabes ont progressé dans les libertés mais ont régressé dans celui de l'alternance. Cette progression des libertés est passée par un processus de mondialisation des États arabes. L'ouverture sur le monde de leur population a été rendue possible grâce aux avancées technologiques dans la communication et l'information. Elles se sont manifestées dans le monde arabo-islamique avec la démocratisation de l'utilisation d'Internet, de la téléphonie mobile et de la télévision satellitaire.

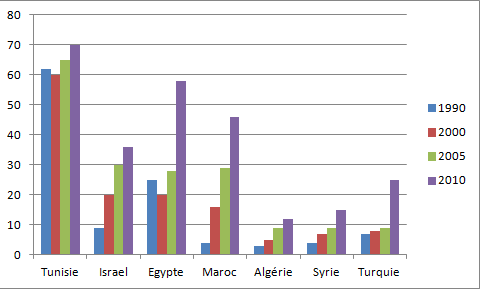

Mais paradoxalement, la véritable raison de la progression des libertés dans ces pays est une conséquence de la volonté de leurs régimes autoritaires de conserver des flux économiques primordiaux pour leurs enrichissements personnels. En effet, l'essor économique des pays arabes repose presque essentiellement sur les investissements étrangers. Or lorsque l’on confronte les pays méditerranéens sur la base de leur dépendance économique relative vis-à-vis de l’étranger, calculée en rapportant leur IDE (pour Investissement Direct à l’Etranger) à leur PIB (pour Produit Intérieur Brut), on constate que le

« Printemps arabe » a touché initialement et principalement des pays dont la richesse est fortement et durablement dépendante des investissements étrangers (Figure 1).

Figure 1 :

La part des IDE dans les pays méditerranéen en pourcentage du PIB

D'après les rapports du Forum EuroMéditerranéende Instituts de Sciences Economiques (FEMISE)

Plus la part de l’IDE (pour Investissement Direct à l’Etranger) en pourcentage du PIB (pour Produit Intérieur Brut) est élevée et plus le pays considéré est dépendant économiquement de l’étranger.

La Tunisie et de l'Égypte, lesquels ont une part d’IDE représentant entre 50% et 70% de leur PIB en 2010, sont ainsi très dépendants de l'étranger. Cette forte pénétration de capitaux étrangers est moins due à la taille des pays qu’aux mises aux normes institutionnelles. En effet, les pays comme l'Algérie, la Syrie et La Turquie ont longtemps souffert de leur image. C'est-à-dire qu'ils ont été des États incapables de sécuriser leurs transactions économiques grâce à un dispositif légal efficace, ce qui explique la faible part des IDE par rapport aux PIB de ces pays.

La place des IDE est donc un pilier de ces économies arabes, d'où leur intérêt de conserver une bonne image à l'étranger pour sauvegarder une croissance économique importante (cf interview "Les moyens des pays autoritaires d'accéder à de nouveaux flux économiques"). Afin de préserver cette part importante d'IDE, le contrôle politique et l’enrichissement illégal ont été confondus et une sorte de « monarchisation » des Républiques a eu lieu. Non seulement Ben Ali et Moubarak ne voulaient pas d’alternance du pouvoir, mais ils considéraient l'État comme leur « chose », comme faisant partie de leur patrimoine personnel et qu’ils pouvaient donc léguer à leurs enfants. Or un régime réellement démocratique doit reposer sur l'alternance de ses dirigeants. De même que ces dirigeants, s'ils se présentent comme démocrates, doivent être élus par le peuple et pour le peuple.

L'attitude paradoxale de chacun de ces régimes de verrouiller le pouvoir tout en donnant un accès plus ouvert sur le monde à son peuple, avait pour but de perdurer la stabilité économique du pays, laquelle garantissait les enrichissements personnels de ses gouvernants.

Aujourd'hui, nous pensons que cette attitude des gouvernements qui consistait à brider les libertés de leurs peuples dans le seul but de s'enrichir, à conduit ces peuples à se révolter contre ses dirigeants.

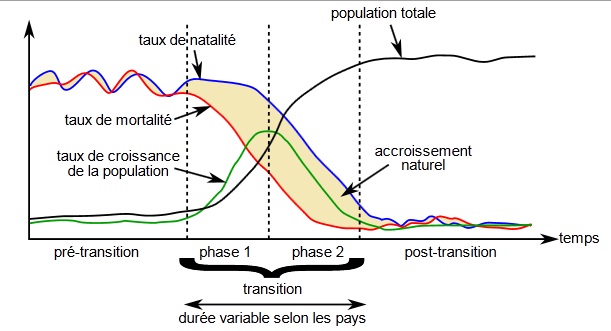

Aujourd'hui, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, on note un nombre grandissant de jeunes dans la population qui résulte du fort accroissement naturel qu’ont connu les pays concernés du fait de leur transition démographique à partir des années 1950. La transition démographique d'un pays est la période, qui se divise en deux étapes, durant laquelle la population passe de taux forts à de taux faibles de natalité et de mortalité. Durant ce laps de temps (variable selon les pays), le nombre d'individus augmente significativement (Figure 2) Or, lorsque les révolutions arabes se produisent, elle est avancée au Moyen-Orient, et achevée au Maghreb. C'est-à-dire que tous les pays arabes sont entrés dans la première étape qui consiste en une baisse du taux de mortalité y compris infantile (amélioration de l'alimentation, de l'hygiène, progrès sanitaire...) corrélée à un taux de natalité restant fort. Et cette transition est même achevée au Maghreb. Elle a donc terminé sa deuxième phase, où la mortalité continue à baisser et où natalité se met elle aussi à décroître. C'est pendant cette période que la population d'individus augmente fortement suite à un taux d'accroissement naturel élevé.

La transition démographique a ainsi pour résultat des effectifs importants pour la classe d’âge 15-29 ans : ils sont plus de 100 millions en 2009 dans la région de l'ANMO, soit le tiers de la population totale, avec une augmentation de 50 % depuis vingt ans(ici les statistiques pour l'Egypte). Or les régimes arabes ont su s'adapter à cette explosion démographique. En effet, lorsque la population de jeunes augmentait, les régimes arabo-islamique (surtout au Maghreb) ont su encadrer cette jeunesse en lui permettant d'avoir accès à une éducation gratuite. Ce facteur est primordial dans le sens où il permet aujourd'hui aux nouvelles générations de savoir lire et écrire. La révolution tunisienne s’est déclenchée alors que près de 95% des Tunisiens savaient lire et écrire. Le rôle de l'alphabétisation semble dès lors primordial. D'ailleurs le démographe Emmanuel Todd illustre dans son livre « Allah n’y est pour rien ! » l'importance de l'alphabétisation dans les révolutions en déclarant très justement « Quand on sait lire et écrire, on peut lire un tract. On peut même en écrire un ! ».

Pourtant, l'alphabétisation n'est qu'un résultat parmi tant d'autres de la transition démographique. D'autres effets liés à la fin de la transition démographique peuvent être mentionné. Comme le fait que les enfants prennent plus d'importance dans la famille, soient mieux élevés et de façon égalitaire. De cette façon les enfants sont plus à même de remettre en cause l’autorité de leurs ainés et du système inégalitaire. S'ajoute à cela d'autres facteurs comme le recul de l'âge minimal de mariage ou l'usage de contraceptifs. Seulement, ces transformations ne se sont pas opérées dans un contexte de progrès économique comme celui de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord des années 1960 avec les « Trente Glorieuses ». Ces changements se sont plutôt opérés dans un contexte de chômage et de misère.

En effet, les jeunes ont simplement souhaité vivre dans de meilleurs conditions. Comme le rapporte le New York Times, les révoltes ont d'abord été dirigées par de jeunes hommes et femmes portés par une revendication simple. Ils réclamaient une vie décente qui leur offrait le choix de pouvoir changer de dirigeants, d'en finir avec la corruption et d'accéder à un emploi.

La majorité des jeunes, qui « font marcher » les révolutions arabes, est ainsi, loin d'être poussée vers un idéal démocratique. Ces jeunes sont dans un premier temps plus motivés par le besoin d'accéder à une vie digne. Mais ce besoin est aussi compliqué par un contexte où la population agée est peu enclin à céder sa place aux jeunes.

De ce fait, nombre d'observateurs ont conclu un peu rapidement que cette part de la jeunesse dans la population était l'origine directe des révolutions arabes. Bien que l'on puisse admettre que les jeunes ont joué un rôle primordial dans le Printemps arabe, il ne s’agit là que d’un facteur parmi beaucoup d'autres.

Les dictateurs des pays arabo-islamiques tel que Moubarak ont laissé prospérer la corruption au sein même du secteur public afin d'assurer leurs profits.

Le secteur public représente aujourd'hui dans bon nombre de pays arabo-islamiques le pourvoyeur principal d'emplois. En effet, en Égypte, l'État assure un tiers des emplois du pays. Mais l'économie égyptienne est marquée par ce qu'on appelle « l'économie du Bakchich ». C'est-à-dire que la plupart des employés d’administration ainsi que des fonctionnaires vivent moins bien avec leur salaire qu'avec les pots de vins qu'ils peuvent obtenir. Par exemple, un fonctionnaire de l'armée, de la police ou des douanes peut facilement monnayer un service public ou même « raquetter » un usager ! Et ce phénomène devient d'autant plus problématique lorsqu'il touche l'éducation ou la santé publique.

Cette attitude est tolérée par l'État et elle est même encouragée par celui-ci car elle permet de garder des salaires bas aux fonctionnaires.

De cette façon, « l'économie du Bakchich » entraîne un certain climat d'insécurité économique par son manque de transparence des règles administratives et du corps judiciaire. Cette atmosphère d'insécurité décourage aussi l'initiative privée et pousse constamment la population à rechercher une forme de protection. Pourtant la confiance entre les services publics et leurs usagers dans un État démocratique est élémentaire. Un État démocratique implique une administration efficace et mieux payée afin que les salaires des fonctionnaires constituent une contribution financière décente pour vivre. C’est le seul moyen pour ne pas obliger les fonctionnaires à chercher une alternative financière pour survivre. Ce climat d’insécurité constante est très bien évoqué dans l'exemple que prend Sébastien Couderc dans son interview pour définir les moyens d'action de la corruption en Tunisie. Et ce n'est d'ailleurs pas anodin si les révoltes en Tunisie se sont étendues à partir d'un acte de contestation de la répression et de la corruption du pouvoir. Et ce sans compter l'humiliation gratuite que certains policiers s'offrent avec la population.

Nous pouvons donc supposer que les tensions omniprésentes entretenues entre le gouvernement et la population ont poussé le peuple à se révolter.